|

|

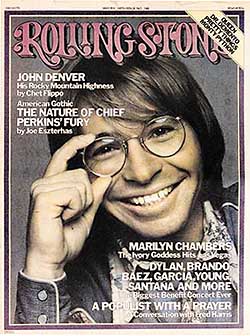

60年代半ばの歌手デビューから、97年10月、不慮の飛行機墜落事故で亡くなるまで、約30年にわたるキャリアを通じて、ジョン・デンバーは、ソングライター・パフォーマー・俳優・人道主義者として、その多大なる功績から世界的に高い評価を浴してきました。

そのジョン・デンバーが生まれたのは1943年12月31日のこと、米空軍パイロットの父ヘンリー・ジョン・デュッチェンドルフ(通称ダッチ)と母エルマの間に、本名ヘンリー・ジョン・デュッチェンドルフJr.としてニュー・メキシコ州ロズウェルで生を受けたのでした。父親の職業柄、一家は常に転勤を余儀なくされ、米国内各地を転々としたばかりでなく、一時は日本に住んでいたこともありました。(ジョンの弟・ロンは1948年日本生まれ。)

ジョンが音楽に興味を持つようになったきっかけは、1956年、12歳の誕生日に母方のおばあちゃんからギブソンのギターをもらったことでした。折しもエルヴィス・プレスリーやエヴァリー・ブラザースらの活躍に触発されて、歌手になることを夢見るようになったのでした。

テキサス州フォートワースのアーリントン・ハイツ・ハイスクールでは、フォークソングの合唱隊に参加、さらに音楽への情熱が加熱していきます。しかし両親は長男ジョンの「スターになる」夢には反対で、父親と同じく空軍パイロットになるようすすめるも、近視が理由で不採用に。次にジョンは建築技師になることを目指してテキサス工科大学に入学するのですが、やはり歌手になる夢を捨てきれず中退。昼は建築設計士として働きながら夜はクラブで歌うという、二重生活を始めます。

60年代前半、ロス・アンジェルスに歌手としての仕事を求めたジョンは、ランディ・スパークス(ニュー・クリスティ・ミンストレルスの後援者として有名)の店「レッド・ベター」のオーディションに合格、56週連続の出演契約を結びます。このランディ・スパークスの勧めで、1964年、キャピタル・レコードのオーディション用に初めてデモ・レコードを制作。残念ながら契約には至りませんでしたが、この際、これもスパークスらの勧めで、芸名を「ジョン・デンバー」とすることに決まったのが、この時の最大の収穫だったといえるでしょう。

長い下積み時代を経て、ようやく大きなチャンスがやってきたのは1965年のこと、人気フォーク・グループのチャド・ミッチャル・トリオのリーダー、チャド・ミッチェルがグループを脱退した際、新メンバー募集のオーディションがあると聞いたジョンはニュー・ヨークへ飛びました。風邪で体調が悪かったのと緊張とで、オーディションの出来は芳しくなかったのですが、トリオの音楽プロデューサー、ミルト・オクンの目に止まり、結局、250人の候補の中から、見事、新リード・シンガーの座を獲得したのでした。

新生ミッチェル・トリオは、ジョンの洗練された音楽センスと卓越したパフォーマンス性によって新機軸を打ち出し、アルバム・コンサートともに高い評価を得ますが、経済的には逼迫し、67年には遂に活動を停止。ツアー先で見初めた愛妻アン・マーテル(アニー)との結婚生活も早々に危機に陥ったのでした。

1969年、ジョンがソロ活動への道を模索しつつ地道な活動を続けていた矢先、2年前にピーター、ポール&マリーが吹き込んでいた自作曲「悲しみのジェット・プレイン(Leaving,

On A Jet Plane)」がシングル・カットされ、全米第1位の大ヒットとなり、一躍、ソングライターとして脚光を浴びることに。この大ヒットによる収入で、ミッチェル・トリオが抱えていた巨額の借金を返済し、トリオを解散したのでした。

前途が開けたジョンは、ミッチェル・トリオとPPMのプロデューサーであったミルト・オクンの強い推薦で、RCAレコードと念願のソロ・アーティスト契約にこぎつけ、1969年秋には記念すべきファースト・アルバム『ライムズ・アンド・リーズンズ(Rhymes

& Reasons)』を発表。25歳の新人歌手のデビュー盤は、これからまさに花開こうとしている才能の輝きに彩られた若さと勢い、それに、時には新人らしからぬスケール感ものぞかせるもので、音楽的には、彼がその後28年間続けていったように、彼流のフォーク精神を根底に、カントリー・ロック・ポップスなどを自他作交えてクロスオーバーさせた、バラエティに富んだ選曲となっていました。

引き続き翌1970年に2枚のアルバム『明日への誓い(Take Me

To Tomorrow)』『この自然は誰のもの(Whose Garden Was This)』を発表するも、ヒットに恵まれず、RCAとの2年契約の期限切れを前に、またも崖っぷちに。しかし、そんな中、友人ビル・ダノフとタフィー・ニヴァート(ファット・シティ)と共作し、1971年春に発表したシングル「故郷へ帰りたい(Take

Me Home, Country Roads)」(いわゆる「カントリー・ロード」)が、たちまちミリオン・セラーの大ヒットに輝き、歌手ジョン・デンバーの名を全米、ひいては世界中に知らしめたのでした。

この「故郷へ帰りたい」の大ヒットで富を得たジョンは、1972年、念願だったコロラド州アスペンのスターウッドに150,000ドルの邸宅を、自らも設計に協力して建立。妻アニーと移り住みます。この年発表になった2枚のアルバム『友への誓い(Aerie)』『ロッキー・マウンテン・ハイ(Rocky

Mountain High)』には、この移住によるインスピレーションが色濃く表れています。

その後、シングル「ロッキー・マウンテン・ハイ」(1973)の大ヒットにより、「ジョン・デンバー=コロラド、アスペン、大自然」のイメージは広く一般に印象づけられ、「太陽を背に受けて(Sunshine

On My Shoulders)」「緑の風のアニー(Annie's Song)」「バック・ホーム・アゲイン(Back Home

Again)」(1974)、「すばらしきカントリー・ボーイ(Thank God I'm A Country Boy)」、「アイム・ソーリー(I'm

Sorry)」「わが友カリプソ号(Calypso)」(1975)など、自然の美しさ・人の優しさ・愛する女性への思い等を題材にした、素朴で美しい楽曲が人気を博し、次々とヒット・チャートを賑わせました。

頻繁にして効果的なテレビ露出と、活発なコンサート活動との相乗効果もあって、「丸目がねとサラサラ長い金髪で、歌とギターがうまくて気のいい隣のお兄ちゃん」といった親しみやすいイメージが定着、70年代半ばまでに押しも押されぬスーパースターの座にのぼりつめていきました。そして遂にはニューズ・ウィーク誌の表紙を飾るなど、単なるミュージシャンの枠を超えて、ポップ・イコンといえるような存在にまでなってしまったのでした。

この時期のジョン・デンバーの人気は、他の追随を許さぬほどのものがあり、『詩と祈りと誓い(Poems,

Prayers & Promises)』(1971)、『ロッキー・マウンテン・ハイ(Rocky Mountain

High)』(1972)、『バック・ホーム・アゲイン(Back Home Again)』(1974)、『風の詩(Windsong)』(1975)、『心の詩(Spirit)』(1976)といったアルバムも次々とベスト・セラーとなりました。70年代、米国内だけでも6枚のゴールド・シングル、13枚のゴールド・アルバム、2枚のプラチナ・アルバムを獲得するに至っています。(その後、80年代以降に獲得したゴールド・アルバムは5枚、プラチナ・アルバムは3枚。)

また、ジョンのレコードは、ドイツ・オランダ・イギリス・オーストラリアなど世界中の国々でも非常に人気が高く、1973年発表のベスト盤『故郷の詩(John

Denver's Greatest Hits)』は、1981年までに全世界で実に1000万枚以上の売り上げを記録しました。(全世界でのレコード総売り上げ数は、1億枚といわれています。)

コンサート活動においても、ジョン・デンバーの音楽は、まさに世界のすみずみに行き届いたといえます。アメリカ・カナダはもちろん、ヨーロッパ・イギリス・オーストラリア・ニュージーランド、それにアジア諸国まで、長年にわたる大小のコンサート・ツアーはおびただしい回数に及びました。特に英語圏の国々での彼に対する支持は絶大で根強いものがありましたが、彼の音楽はそれ以外の国々にも人種や言語・イデオロギーを超えて、広く受け入れられました。

彼のコンサートにおける演奏形態は状況により様々で、彼のギターと歌声だけによる、シンプルなソロ・コンサートから、バックにフル・バンドやボーカル・グループ、ストリングス・カルテット、時にはボストン・ポップスのような大オーケストラを配して歌うこともありました。どのような演奏の形をとっても、彼のよく澄んだ美しい歌声と親しみやすい楽曲の数々は、世界のどこであろうと、常に聴衆の心を打つものでした。

1975年発売の『ジョン・デンバー・ライブ(An Evening With

John Denver)』は、今まさに人気と名声の頂点に登り詰めようとしていた、1974年8月、ロス・アンジェルスのユニバーサル・アンフィシアターでのライブ・コンサートの実況録音で、まさに黄金時代といえる時期の、この上なく素晴らしく完成された演奏が収録されています。

ジョンのコンサートには、常にこれといって派手な仕掛けなどはなく、基本的に音楽勝負のシンプルなステージが立て前でしたが、この頃のライブでは、歌の内容に合わせてステージ後方のスクリーンに、コロラドの山々や空高く舞う鷹や鷲の姿が映し出されるなど、映像を効果的に使用した演出がなされていました。

ジョンの映像に対する関心は高く、自分を大スターに育て上げてくれたテレビというメディアの教育的な側面を重視し、自然保護を訴えるような特番の制作にも積極的に関わりました。

また、歌手・エンターテイナーとしてだけでなく、1974年には人気シリーズ『警部マクロード(McCloud)』の1話にゲスト出演、俳優としてもテレビ・デビューとなりました。これが好評で、1977年には劇場映画『オー!ゴッド(Oh,

God!)』に主演し(共演は名優・ジョージ・バーンズ)、これまた評判を呼び大ヒットとなりました。その後も、『クリスマス・ギフト(The

Christmas Gift)』"The Leftovers"(1986)、 "Higher

Ground"(1988)など、数多くのテレビ映画に俳優として主演し、中でもジェシカ・タンディ、ヒューム・クローニンの2大名優と共演した『別れの時(Foxfire)』(1987)は、その年のエミー賞・作品賞に輝く佳作で、ジョンの演技も高く評価されました。

私生活では、アニーとの間に子供が出来なかったために、ネイティブ・アメリカンの血をひくザッカリーと、日系のアンナ・ケイトを養子に迎えました。念願の家族を得たジョンの人生はまさに順風満帆かと思われましたが、実際にはコンサート・ツアーやテレビ収録、レコーディングなど矢継ぎ早のスケジュールに忙殺され、ひどい時は、1年のうち2週間しかアスペンのわが家に戻れないような生活が続き、アニーとの間にもたびたび不和が生じていました。

作品中では理想の夫婦像・家庭像を描きながら、身近な家族を幸福に出来ない矛盾に悩みつつも、ジョンは自らの活動に対するスタンスを変えることはありませんでした。(アニーは後にジョンのことを「仕事中毒だった」と述懐しています。)むしろ、そうした愛する人との行き違いこそが、ジョンの作品のテーマの大きな部分を占め、大ヒットした「アイム・ソーリー」をはじめ、独壇場とも言える楽曲を数多く生み出していったのでした。

しかし、彼のトレード・マークともいえる楽曲の多くは、やはり大自然や宇宙との合体を歌ったもので、後年、「アマゾン(Amazon/Let

This Be A Voice)」(1991)の中でも歌われているように、森羅万象、ひいては「神」の、声なき声の代理をつとめる試みをしたものでした。ジョン自身は、そうした楽曲は机に向かって知恵を絞りながら書き上げるのではなく、「空気中に漂っている、はじめからそこにある歌を、つかむ」という発想をするソングライターでした。彼の、言葉に対する独自の鋭い感覚と、天空に届くかのような、高く、澄み、美しく伸びやかな歌声が、それら楽曲に、他のアーティストではありえないリアリティをもたらし、聴衆を魅了しました。かのジョン・レノンが、1980年、米Playboy誌のインタビューで、ジョン・デンバーの作詞とギターの技術に一目置く発言をしているのは、特筆に値することでしょう。

70年代終盤、ほとんど社会現象のように「時の人」としてもてはやされた時期を過ぎても、ジョンのその音楽的探求心は止むことを知らず、1977年にはバンド・メンバーを大きく入れ替えて、音楽性の幅を広げることを試みます。元エルヴィス・プレスリーのバンドリーダーだったギタリストのジェームズ・バートン、ピアニストのグレン・ハーディン、サックス奏者のジム・ホーン、つい先頃、サイドメンとしては初めて「ロックの殿堂」入りを果たしたドラマーのハル・ブレインら、最高峰といえるミュージシャンたちをバックに配して、ますます盛んにアルバム制作・コンサート活動を続けていったのでした。

80年代に入ると、ヒット・チャートはダンス・ミュージック中心に塗り替えられ、ジョンのような素朴な音楽がヒットをしにくい状況へと時代は移り変わりますが、ジョンは根本的なところでは決して時流に迎合することなく、時には試行錯誤を繰り返しながらも、自らの音楽世界を探求しつづけました。外見的には82年にトレード・マークのメガネを外し、コンタクト・レンズに切り替えましたが、それは単なる表面上のイメージ・チェンジではなく、自分の生き方や信条を曲げまい、ありのままの自分を隠すまいという決意表明でもあったのです。

80年代前半までには、ジョンのレコード・セールスは凋落し、ラジオで彼の曲がかかることもめっきり少なくなります。全盛期の人気があまりに華々しかったばかりに、世間一般からは一挙に「過去の人」視されるような状況の中、

父・ヘンリー・ジョン・デュッチェンドルフの他界(1982)、アニーとの離婚(1983)、マネージャーのジェリー・ワイントローブとの離別(1985)といった事件が、次々に暗い影を落とし、ジョンは自殺を考えることさえありましたが、そのような出来事をもインスピレーションとして、自らの音楽にさらなる奥行きを加えていきました。

80年代のジョンは、70年代の楽天的なカントリー・ボーイのイメージをかなぐり捨て、自らの音楽と知名度を利用して、反戦を訴え、飢餓撲滅・環境保護など様々な慈善活動にますます献身的に真剣に取り組み、また、民間人がスペース・シャトルに乗り込む計画のためにも力を尽くしました。ライブ活動も以前にもまして活発に行い、歌う親善大使として共産圏にまで積極的に活動の場を広げたことは、この人だからこそ実現できた偉業と言えるでしょう。

冷戦時代の1984年、彼はソ連の作曲家協会に招かれて、かの国でコンサートを行い、その成功により、翌85年、アメリカ人アーティストとしては戦後初めてのソ連邦内ツアーを行い、87年には再びソ連を訪れ、チェルノブイリの犠牲者のためのチャリティ・コンサートを行いました。また、86年にアルバム『ワン・ワールド(One

World)』のために録音した「レット・アス・ビギン(Let Us Begin/What Are We Making

Weapons For?)」を、ソ連の著名なシンガー・ソングライター、アレクサンダー・グラツキーとのデュエットで吹き込み直しました。両国のアーティストがこのような共演をするのは、史上初めての試みでした。

また、1992年10月には、西側のアーティストとしては初めて、中国でコンサート・ツアーを行い、話題になりました。(中国でいちばん有名な西洋の歌は「カントリー・ロード」なのだそうです。)1994年には再び中国を訪れさらに大きなツアーを行いました。

「僕の音楽や作品はすべて、世界中の人々は基本的に同じなんだ、という確信から派生しているものなのです。」と、ジョンは語っています。「僕は歌を書くとき、個人的な体験や観察を題材に、可能な限り普遍的な表現をするよう心がけています。僕は地球市民(global

citizen)だからです。この言葉は僕が創ったのですが、その考えから外れたことはしたくないのです。作曲や演奏活動、環境保護、それに私生活も含めて、何をやるにしても、すべての人々がより良質な生活を営めるような、バランスのとれた世界というものの実現を念頭に、活動していきたいと考えているのです。」

演奏家として優れた資質をもっていただけでなく、ジョン・デンバーは常に環境・社会・政治について真剣に考え、人々の生活の質を向上させるために、高い意識をもって各種活動に取り組んだ人でした。彼はカーター大統領の指名を受け、国内外飢餓対策委員の一員に任じられました。また、ハンガー・プロジェクトの5人の設立者の一人としても名を連ねています。この二つの団体と、ユニセフの活動の一環として、彼はアフリカの飢餓の実状を調査する視察旅行に参加し、いち早く、その危機的状況に目を向けるよう、自らの音楽や各種活動を通じて市民レベルでの呼びかけを始めています。これら功績により、彼は米大統領から「飢餓なき世界」賞を受賞しました。

"The National Wildlife Federation"、"Save

The Children"、"The Cousteau Society"、"Friends

Of The Earth"、"The Human/Dolphin Foundation"など、彼がその活動を支援してきた団体は挙げればきりがないほどです。また1976年には、非営利の環境教育・調査団体「ウィンドスター基金」を共同設立します。90年代には、"Plant-It

2000"というプロジェクトを自ら立ち上げ、2000年までに可能な限り多くの木を植樹しようと民間レベルで呼びかけ、世界規模での関心と参加を集めました。

こうした慈善的活動への尽力の一方で、80年代後半までに、レコーディング・アーティストとしてのジョンのキャリアは窮地に立たされます。1986年の力作『ワン・ワールド』は、「故郷へ帰りたい」のヒット以来はじめて、アルバム・チャートの200位以内にさえ入らない商業的失敗を喫し、また創作上の意見の不一致などからも長年所属したRCAレコードと不仲になり、翌1987年にはどちらからも更改の打診もないまま、契約切れとなってしまいました。

メジャー・レーベルとの再契約もままならない厳しい状況の中、ジョンは遂に自社レーベル、ウィンドスター・レコードを設立し、アルバムを発表することに。オーストラリアで知り合った若い女優のカサンドラ・デラニーとの再婚など明るい話題もある中、息を吹き返したように佳作『ハイアー・グラウンド(Higher

Ground)』(1988)を発表。オーストラリアでは久々の大ヒットとなり、健在ぶりをアピール。翌89年には、カサンドラとの間にジェシー・ベルも誕生し、公私ともに新たな幸福を手にしたかに思われました。

しかし、その後、同レーベルから次々と意欲的に発表した『一輪の花(The

Flower That Shattered The Stone)』(1990)、『ディファレント・ディレクションズ(Different

Directions)』(1991)などのアルバムは、小さなディストリビューターで満足なプロモーションができなかったこともあだとなって、優れた内容を評価されながらも商業的には一敗地にまみれる結果となりました。

自社レーベルからのアルバム発売もあきらめざるを得なくなったジョンは、その後、引き続きメジャー・レーベルとの契約を模索するも一向に話がまとまらず、いつまでたっても新作が発表できない状況が続き、その一方では、カサンドラとの離婚(1991)、飲酒運転による逮捕(1993)など、よくない話題が続きます。1993年には、長年続けてきたコンサート・ツアーを、遂にほとんど休止してしまったのでした。

ソロ・デビュー25周年記念の1994年、ジョンはバンド・メンバーを一新、大幅に平均年齢を引き下げて、新たな気持ちでコンサート活動を再開します。クリス・ノール(ピアノ)、ピート・ハットリンガー(ギター)、ミチト・サンチェス(ドラムス&パーカッション)ら、才気あふれ柔軟性に富んだ若いミュージシャンたちが、ジョンの音楽に新たな活力をもたらしました。

この年の春には初のビデオ・バイオグラフィ"A Portrait"、秋には自叙伝"Take

Me Home"が発売され、また各種コンピレーション・アルバムの発売も相次ぎ、ジョンをめぐる状況が活況を呈してきます。翌1995年には、集大成的スタジオ・ライブ『ワイルドライフ・コンサート(The

Wildlife Concert)』を収録しテレビ放映。このコンサートは同時にCD・ビデオとして発売され話題となり、折しも70年代音楽やカントリーがふたたび注目を集める中、ジョン・デンバー復活を印象づけました。

しかし、それでもなおレコード会社との契約をとりつけることができず、ニュー・アルバム発表の見通しもたたない状況が続き、もっぱらライブ・コンサートだけが音楽活動の場となっていきます。アルコール依存や甲状腺の病気、高齢による疲労・体調不良等にさいなまれ、また、元妻・カサンドラとの離婚訴訟の泥沼化や二度目の飲酒運転逮捕をめぐる裁判等に頭を悩ませながらも、ジョンは自らの魂のありどころをただひたすら歌うことによって模索し続けたのでした。円熟味を増した歌声、純度高く奥行き深い演奏は、そうした探求の結果、彼が到達した深遠な境地を反映したものであり、華やかな大舞台から遠ざかってもなお会場を埋め続ける聴衆を、大いに感動させるものでした。

オフ時には、多趣味で凝り性のジョンは、スキー・写真・ゴルフ・釣り・ダイビング・登山など、どれもプロ級の腕前で深々とのめり込む人でした。特に、元空軍パイロットの父親から直伝された飛行機操縦の腕前は優秀で、暇さえあれば自家用機に乗って、鷹や鷲のように大空を飛び回ることを何よりの楽しみにしていました。

1997年10月12日、米国内ツアーを終えて、カリフォルニアでオフを楽しんでいたジョンは、昼間、友人達とゴルフをして過ごした後、数日前に買ったばかりの小型自家用機に乗って、夕刻、試験飛行に飛び立ち、5時27分、管制塔への「今、レーダーに映ってるか?」との交信を最後に、モントレー沖の海上に墜落、帰らぬ人となってしまったのでした。

ジョン・デンバーが、こよなく尊敬する発明家バックミンスター・フラー氏のために書いた「夢と愛(What

One Man Can Do)」(1982)は、たった一人の人間が成せることの大きさ、素晴らしさを称えた歌でしたが、この歌の「彼」をそのままジョン自身に置き換ることができるほど、ジョンの残した功績は大きく、人々や自然に対する情愛は深いものでした。ジョン・デンバーが遺した音楽は今も多くの人々に愛され続け、彼が種々の慈善活動に真摯に取り組んだその精神は、様々な形で引き継がれています。

「音楽には人々を一つにまとめる力があるんだ。音楽によって僕たちは同じ感情を体験することができる。人々の心や魂は、世界のどこであっても同じなんだ。話す言葉や肌の色、政治や信仰に対する考え方は違っても、音楽を通せば、僕らは皆同じだということが分かるんだよ。」

ジョン・デンバーは、この信条のままに生き、歌い、行動し、「一人の人間に成し遂げられること」を、その生涯を通して身を持って示してみせた人物でした。

2000.3.12 田中タケル

|