2004年1月1日(木)

■元旦です。

「新年あけましておめでとうございます。」

でも南の国では全然そんな感じがしません。

本当にお正月?という気持ち。

でもとりあえず初日の出を見にサンライズ・ビューイング・エリアへ移動。

日本人観光客もこの日はいちだんと多いようです。

駐車スペースが混んでいたので、その手前の路肩に車を停めたらレンジャーのおじさんがやってきて「あそこの駐車場へ」と移動の命令!

|

▲まもなく2004年の初日の出

|

■後ろを見るといつものエアーズロック。

今日は紅い色。

観光客がバックに記念撮影。

寄せ書きでいっぱいのオーストラリア国旗を前に笑顔の日本人バイク青年もいてなかなかいい感じでした。

|

▲紅いエアーズロック

|

■アパートの設備紹介です。

部屋の標準装備品です。

個人での利用より家族での旅行、グループでの旅行に便利そうです。

スーパーまで5分程度、たいていのものは揃います。

自炊もいろいろできます。

オーストラリアのコンセントの電源は220〜230Vで、日本よりもかなり強力です。

電気ポットを使うと、お湯も一瞬で沸いてしまいます。

|  |

▲キッチン・電子レンジ

| ▲結構充実してます

|

|  |

▲こんなのもあります

| ▲もちろん鍋も

|

|  |

▲ワイングラス

| ▲テレビ

|

|  |

▲寝室

| ▲コンセント

|

■休憩をたっぷりとって、最終日の撮影に出かけます。

昨夜の続きのメニューを撮影です。

みなみじゅうじ座付近、(今は亡き「アルゴ座」も・・)大・小マゼランなど一眼レフカメラのレンズを交換しつつ違う画角で撮影します。

|

▲撮影システム(拡大)

|

■中央の白い塊が赤道儀本体です。

小型カメラを天体の動きに合わせ追尾できるようにしたモータードライブを内臓しています。

中央には極軸望遠鏡があり、天の南極に正確にあわせることが可能です。

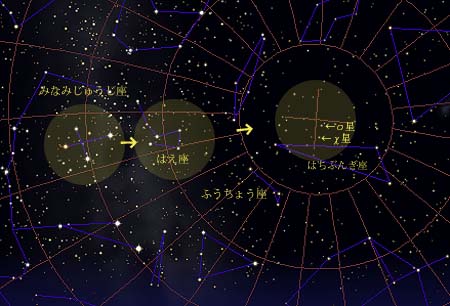

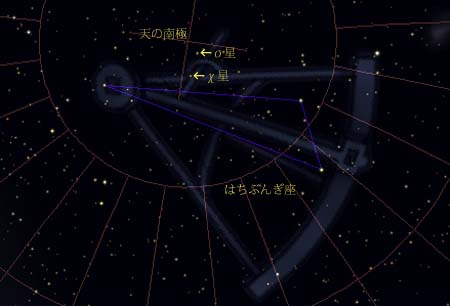

北天では北極星(こくま座α)を導入の目印にしますが、南天では南極星がないので「はちぶんぎ座σ星とχ星」(なんと5等星!)を用います。

このシステムでの手順は次のとおりです。

(1)視野約10度の極軸望遠鏡に「みなみじゅうじ座」全体を導入します。

(2)次に天の南極寄りにある目立つ星の配列を確認しながら「はえ座」→「ふうちょう座」→「はちぶんぎ座」とたどります。

下の図は導入時のチャートですが、実際は倒立させて視野と照合することとなります。

(3)三脚を改造してつけた小型微動雲台(マンフロット社製)を利用し、星の位置を極軸望遠鏡の視野にマークされたパターンに合わせます。

(4)最後にカメラを取り付け、追尾を確認、あとは構図を決め撮影開始。

中望遠レンズまで星を点像に写すことが可能です。

注意点は、モーターの回転方向が北半球とは逆になりますので切り替えを忘れると大変です。

(もちろん超焦点のシステムなら、設備は大掛かりでガイド用望遠鏡も同架させます。)

|

▲天の南極の導入「極軸望遠鏡」の視野を移動

|

■はちぶんぎ座はフランス人天文学者ラカイユ(1713〜1762)が制定した星座です。

イギリスのハドレーが発明した八分儀を星座にしたもので、同様のものとしては六分儀を星座にしたろくぶんぎ座が春の星座にあります。

外に、しぶんぎ座(壁面四分儀座)は、現在はありませんが、例年お正月に見られる「しぶんぎ座流星群」として名前を知っている方も多いことでしょう。

現在のりゅう座の一部にあたります。

これらは角度を測定する機器で、全円周180度を八つに分けたのが八分儀、六つなら六分儀、四つなら四分儀(90度なので象限儀とも・・)といった具合です。

大航海時代、大洋を正しく航行するために、自分の位置を正確に知る必要から天測が行われました。

それらになくてはならない機器として船舶に搭載されました。

伊能忠敬が測量する際にも利用されましたし、また、月へ行ったアポロ宇宙船にも搭載(六分儀)されていました。

|

▲はちぶんぎ座

|

■賢治の作品にも「六分儀」や「八分儀」を示した言葉が出てきます。

春と修羅第二集の作品です。(以下抜粋)

四五

海蝕台地

一九二四、四、六、

日がおしまひの六分圏にはいってから

そらはすっかり鈍くなり

台地はかすんではてない意慾の海のやう

……かなしくもまたなつかしく

斎時の春の胸を噛む

見惑塵思の海のいろ……

第一行目の「六分圏」という言葉で、賢治は「セキスタント」というルビをふっています。

太陽の位置を示すのに用いています。

これは測量(天測)の考え方により、物・場所(恒星、惑星などの天体)の見かけの隔たりを角度(視角度)で表わす際に用いる方法です。

この場合「六分」とは全周360度の「六分」、すなわち、360÷6=60度にあたります。

詩では「おしまひの六分圏」としていますから、太陽の日周運動のうち、見かけの位置が西寄りの60度に入ったことを示しています。

この作品の下書稿では「八分圏」(「オクタント」とルビ)という語を用いていました。

どちらも測量器具(セキスタント・オクタント)のからヒントを得たようですね。

■関連して同じ日付を持つ作品「測候所」を見てみましょう。

三五

測候所

一九二四、四、六、

シャーマン山の右肩が

にはかに雪で被はれました

うしろの方の高原も

おかしな雲がいっぱいで

なんだか非常に荒れて居ります

……凶作がたうたう来たな……

杉の木がみんな茶いろにかはってしまひ

わたりの鳥はもう幾むれも落ちました

……炭酸表をもってこい……

いま雷が第六圏で鳴って居ります

公園はいま

町民たちでいっぱいです

こちらでは「第六圏」としていますが、これも「六分圏」を意図した言葉でしょう。

先駆的形態、詩「凶歳」では「第六天」と表記しています。

(おっと、星座のお話から大脱線!)

■この日も朝まで撮影でした。

薄明開始時刻近く、雲が出てしまい、みなみじゅうじ座やコールサックをのんびり眺めたかったのに残念。

|

|