アラートではなく、普通に目覚ましの音で智機の意識は覚める。

あまり眠れなかったような気がして、身体が重く、気分も悪いが一呼吸をして気分を落ち着かせるとベットから立ち上がった。

惑星内の区域では使用可能になる部屋の洗面設備で顔を洗い、身だしなみを整えると智機は朝食を摂りに食堂へと向かった。

学校の食堂を思わせるような賑わいを見せる一般の食堂とは違って、士官食堂は人の数は少なく、テーブルクロスのかけられたテーブルや椅子が余裕をもって配置されているので、ホテルのレストランにいるようなゆったりとした時間が流れている。

壁にある大型のディスプレイはニュース番組を流していた。

「よぉ、トモキ」

オムレツやパンをぱくつきながら食べていた複数の軍人が、智機を見るなり声をかけてきた。EFのパイロットたちである。本来なら智機のほうが階級が上なのであるが、このあたりはフランクである。

「おはよ」

声をかけられたので、彼らの傍にあるテーブルを占領すると、さっそく給仕役の女性職員が智機の元にやってくる。何故か緑を基調としたミニスカートのファミレス風制服になっているのは誰のこだわりかというのは言うまでもない。

「メインはパンと御飯、どちらになさいますか?」

壁にかかれたボードを見るとメインはデミグラソースのオムレツとサラダで、日替わりスープはアサリの味噌汁になっている。

食事はパンを食べる銀河共和国機構系のものと、米を食べる扶桑・斉系の二種類に別れており、軍艦なのでレストラン並にメニューが豊富というわけではないが、主食に変化をつけられる構成になっている。両系統の中でちゃんぽんになってしまうケースも目立つが、おおむね受け入れられている。

「御飯。飲み物は緑茶で」

「かしこまりました」

女性職員は一礼をすると厨房へと消えていく。

「ティーガーちゃんの調子はどう?」

陽気な黒人という感じのライダーが話しかけてくる。

「問題ないよ。完全復活かな。いつでも相手になるよ」

「模擬戦やる時はお手柔らかに頼みますよ、中佐」

「手を抜いたら実戦では何の役にも立たないから本気でやる」

「勘弁してくださいよ」

黒人が降参という形で手を上げると、今度は髭面の白人が割っては入ってきた。

「厳しいも何も、中佐が本気出したらアレンが死ぬでしょうが」

「だらしないなあ」

「だらしないって、中佐に付き合わされる俺たちの身にもなってくださいよっっ」

「アレンは日頃からだらしないから、中佐にしごかれるほうがちょうどいいのよ」

「そんなあっ」

黒髪ボブの女性ライダーにも突っ込まれ、やたらめったら集中砲火を浴びてアレンは沈没する。

「おまたせしました」

「さんきゅ」

タイミングを見計らって、給仕が朝食を運んできたのでお礼を言うと箸をつけた。

デミグラソースのかかったオムレツを箸で割り、とろとろの生地に包まれたひき肉を頬張る。

この時ばかりは、状況を忘れて一時の幸せに酔ってしまう。

ご飯がのんびり食べられるほどの贅沢というのはない。戦場に生きる者としては。

「昨日は飛んでみてどうだった?」

「なんもなかったよ。綺麗さっぱりと」

女性ライダーから、偵察に行った感想を聞かれて智機は言葉を選びながら答えた。

「綺麗、というかとにかく廃墟だけ。生きてる人間はおろか死体さえ見ない。寂しかったね」

「やっぱり終わりか」

結局のところはこれで終戦というオチになる。

納得はいってはいないようであるが。

「……つまんねーな。俺様の活躍を見せることができなくて」

「あの時、オレの代わりに突っ込んできて欲しかったな。そんな大口叩けるんだったら、アレンだけでも制圧できたはずだぜ」

智機とティーガーの真似をできる奴はこの艦隊の中にはいない。

「勘弁してくださいよ。中佐」

アレンが困った顔をし、仲間同士で笑いあう。

最高のひと時だった。

こんなに素晴らしい連中といつまでも生きていけたらいいと思う。

「普通に考えたら、ニ三日居て、ようやくウスタリに戻れるというところでしょうかね」

「そういうことになるね」

戦争は終わったも同然だから数日間居た後には、ウスタリへ帰還ということになる。スポンサーたる政府と何らかの交渉を持つかも知れないが、戦闘行為に比べればほんの些細なことだ。

「一回ぐらいは着陸して休暇、ということになるとは思うんだけど」

恒星間移動にはそれなりの準備が必要なので、一回は着陸する必要がある。それに伴い乗員に上陸休暇が許可されるだろう。

「上陸は嬉しいんだけど、何処に行けばいいんだよ」

ヘイシュイほどではないが破壊されており、宇宙港周辺は荒れ果てた砂漠なので、遊べる場所はさほどない。

「アレンは場所なんて関係ないだろ。女さえいればいいんだからよ」

白人がそういうとアレンはバカっぽく大笑いをする。女性ライダーはしかめつっらをした。

「これだから男は……でも、提督を見るとアレンがマシに見えるのが救いないよね」

これには智機も苦笑いをするしかない。

しかし、女性ライダーはそっと耳元に口を寄せるとそっと智機に語りかけた。

「ほんとに何にもなかったの? 中佐」

かすかにではあるが、疑いを持った口調であった。

「何にもなかったら、医療班なんて出動しないじゃない」

どのようなリアクションをしたらいいのか迷った。

緘口令が行き届いているのは流石であるが、限界があるのは言うまでもない。アレンはともかくとして気づく奴は気づく。

……何処まで喋ったらいいのだろう。

隠すべきといえば隠すべきなのだけど、隠すような事でもないような気がする。

しかし、未だに戦争は終わっておらず、スポンサーとの縁も切れていないなので、迂闊なことを言うのはまずい。

「提督の命令で言えないっていうなら、それでもかまわないんだけど、体調が悪いのなら隠すことでもないでしょ」

虎口は逃れたとはいえ、周りから心配されていることに苦笑してしまう。

「オレってそんなにヤバいすか?」

提督といい、周りから病人のように心配されている。

「血反吐げろげろで帰ってきたの見たら誰だって心配するつーの。ただでさえ、あんな化け物に乗っているんだから」

「化け物? あれぐらいは普通だと思うんだけど」

「普通じゃない。もちろん、白ティーガーじゃないほうね」

「鍛え方が足りないんだよ」

「中佐と一緒にするな。この天然」

智機にすればティーガーは武装はきちがいじみているが、操作系はぜんぜん普通で、特に操縦しづらい事はないと思っている。にも関わらず、自分以外の人間が口をそろえてキチガイみたいな操縦性だと言ってるのには理解できなかった。

ただし、他機種の操縦が赤子を殺すよりも簡単に思えるのも事実である。

「番組、変えんなよ」

アレンがチャンネルを変えようとすると、白人が止めた。

「ニュースなんて見て面白いか?」

経済関係のニュースなんて株でもやっていない人間からすればチンプンカンプンで縁がないものである。智機は投資信託をやっているから少しは興味があるのだけれど、アレンと白人はそっちの方に興味があるようには見えない。飲む打つ買うで給料が消えているのを知っているだけに。

「ばーか。これから世羅ちゃんが出てくるからだよ」

「なにぃっ、世羅たんか」

「これだから野郎は」

女性ライダーのつぶやきが、浮かれている野郎二人に届くはずがなかった。

「今日のお客様はレオネスカンパニーのCEO、風祭世羅様です」

女性キャスターに、番組のためのゲストとして呼ばれたのは智機と同じ歳ぐらいの少女だった。

黒髪を、サイドの二つと後ろの一房をおもいっきり長くした他はショートカットにした少女で、何処かの高級貴族のお姫様といっても通用するぐらいの清楚さと気品を漂わせた美少女だった。

彼女はキャスターの求めに応じて、最近の経済状況の解説を始める。

「……やっぱ、世羅ちゃんは最高だよなあ」

今から背後に回っても刺せるぐらいに白人はとろけまくっている。

「すっげえ可愛いのに、星団を代表する大金持ちだもんな。……うらやましい」

「アレンが性転換しているところなんて見たくないからな」

「気持ち悪いこと言わないでください。中佐」

アレンが女装しているところを想像したのか、白人は糞でも飲み込んでしまったような顔になった。

「世羅たんってば、オレたちより遥か年下なのに、大金持ちじゃんかよ。それでいて無茶苦茶可愛いんだから……好きだぁ」

「……考え方が、どこぞの艦長と同じなんだが」

「提督? 世羅たんはロリじゃないでしょう」

「見るに耐えないという点では二人とも同類だ」

画面に映っている彼女は幼女ではないが、だからといって、熱烈なファンコールを送っている二人がキモいことには変わりがない。

「同感。あんたらみたいのがファンでは、むしろ、嫌がるでしょうね」

女性ライダーが補強する。

「マジかよ。オレ様、こんなにかっこいいのに」

「アレン・ワイルダー少尉。貴様は少々、自己客観視能力に欠けているようだな。鍛え直す必要がありそうだ」

「そこまでひどいすか、オレ……」

智機は1機で一個中隊という扱いなので、彼らに命令する権限はないが、階級は高く、姐さんにも上申できる立場である。もちろん、この手の上申を聞き入れてくれることは言うまでもない。

「オレも頑張って財テクに励んでみようかな……」

白人がぼそりと呟いた。

その視線はゲスト席にいる、彼女に向けられている。

「財テクに頑張って、大金持ちになれば彼女も振り向いてくれるかなー」

「無理」

智機は一言で甘い夢を切ってみせた。

「財テクできる脳があったら、こんなところにいないだろ」

「そりゃそうですけどね……」

しょぼくれる白人を智機は見ていなかった。

智機も彼女だけを見ている。

デレビ番組の中で、今後の経済について語る彼女は、とっても輝いているように見えた。

彼女は小学生ぐらいの時から機を読んだ的確な投資で名を馳せ、巨万の富を築いた後に今度は企業を買収してオーナーとして君臨。落ち目な企業を再生しては手を広げるやり方で、巨大な企業グループを築き上げ、経済界の主要な人物として名を馳せていた。

加えて深窓の令嬢を思わせるような美貌と、控えめな口調から、アレンや白人にも見られるようにアイドルとしての人気も高まっている。

……本人としてはそこまで望んでいないだろう。

智機からすれば、顔を合わせるたびに視線をずらして怯えていたような女の子である。

堂々している、かどうかは微妙ではあるが少なくても物怖じせずに応対しているしているのを見ると複雑な気分にならざるおえない。

ともよから彼女までの距離は何光年も離れているが、智機はそれよりも更にへだっているように思えてならなかった。

「ひょっとして、中佐もファン?」

内心を読んだかのような女性ライダーに智機は動揺するが、何事もなかったのように答える。

「ファンかどうかは分からないけど、可愛い女の子であることには間違いないだろ」

「そんなこといっちゃって。ほんとはファンになったくせに」

「でも、中佐が結ばれるかどうか難しいところでな」

お返しとばかりに二人もやり返す。

「お前らとは違うっつーの」

「お前らとは違う、って聞いたかよ。この。メイドもっている人は本当にうらやましいですな」

「……藍美たんまでいるのに、世羅たんまでゲットしたら、中佐でも落としたくなりますよ」

「やるんだったらいつでもいいぜ。もっとも、落ちるのはどっちかなんだけど」

やり返した時、ポケットに入れた携帯が鳴っては切れた。

携帯を取り出すとメールが1件着信となっている。送り主は提督だった。

幼女モミモミウハウハ大作戦開始

………自分の携帯だという事を忘れて、思わず破壊しそうになった。

「変なメールでも来たのって………」

携帯を覗き込んだ女性ライダーが絶句する。

「相変わらず、考えていることがわかんないわね、あの人は。脳梅毒にでもかかってるのかしら」

送り主を確認しなくても、誰だかわかる。

何故、こんな奴の下で働いているのかと思うと頭が痛くなる。

「痛くなるを通りこして腹が立つのは、こんなんでも言いたいことが理解できるっつーことなんだよな…」

「えっ?」

デザートのフルーツサラダを食べ、緑茶を一気に飲み干すと智機は席を立った。

たった一言だけのイタズラメール。

他人には全然分からないのだけど、智機なら理解できる。

言葉自体に意味はない。

ポイントはメールを送ったという事実。

智機は自室に向かうと、ロッカーを開けた。

ポケットの財布の中から金庫の鍵を取り出すと、ロッカーに設置されている金庫の鍵を開けた。

中に入っているのは拳銃と手榴弾。

智機は手榴弾だけ取り出して、ジャケットのポケットに入れると再び部屋を出た。

向かう場所は航空隊オフィスではなく、医務室。

「おはようございます」

医務室のベッドでは軍医が神妙な面持ちで待っていた。

「おはよ、中佐」

ベッドには、あの女の子が眠っている。

昨日とは違い、嵐が去った後のように穏やかな表情で眠っている。寝息も落ち着いていて、不安を抱かせる要素は微塵もなかった。

爪先まである白い髪と、雪のように白い肌。ピンクのパジャマの取り合わせが見事で月並みではあるが天使が眠っているように見えた。

軍医が智機を見て。あまり意地のよくない笑みを浮かべる。

「ひょっとして、中佐もロリコンになった?」

「可愛いことは可愛いけど、かといって押し倒すのとは話が別だろ」

背後からいきなり心臓を刺されたような間の悪さであったが、智機は焦ることも紅潮させることもなく冷静に対処した。

軍医はつまらないといった顔をしながらも、本題に戻る。

「彼女の容態だけど、見ての通りよ。熱も引いているし、脈拍も正常値。内臓機能も問題なし。簡単にいっちゃうと危険な状態から抜け出して、すっかり回復しているということ。普通なら死ぬか当分は昏睡しているかと思っていたのに、見た目の割にはタフよね」

最後の辺りに毒らしきものがなかったというのは嘘になるのだけど、回復してくれたことに智機は安堵した。

……どう考えても普通の人間ではないのは脇に置いておく。

「提督からの伝言で、今日は休んでいいから好きなだけ看病してもいいってさ」

「了解」

提督の申し出は非常なる厚遇のように見えるが、実はそうではない。

彼女が暴走した時の保険で、最悪の事態になったら智機が防がなくてはならない。

その身を犠牲にしても。

「今はパジャマだけど、着せ替えようドレスはたくさんから、好きに楽しんじゃっていいわよ♪」

「誰がするか」

軽口をかわした後に軍医は出て行って、部屋は智機と女の子の二人だけとなる。

取り残されて、緊張が満ちる。

戦っている時よりも緊張しているかも知れない。

手榴弾がいつもよりも重く感じられる。

帰りを待ってくれる人間がいないわけでもないので万が一自爆という事態になると憂鬱になるが、普通に目が覚めた時にでもどんな態度をとったらいいのか分からないというのもある。

しかし、目覚めようが目覚めまいがどっちでもかまわない。

自分は自分なのだから、自分らしく振舞えばそれでいいのである。

起きてくるまでの間、ただ待っているだけというのは退屈なことに気づいた。

ここが戦場だと思えば、何時間でも緊張状態を維持したまま耐えることができる。雪原の中で延々と敵を待ち続けるスナイパーと同じ。

けれど、時間が余っているのだとしたら溜まっている書類仕事を片付けておきたいところである。

暇な時間が続くのであれば片付けるにはちょうどいい時間ではあるが、取りにいこうかデリバリーしてもらおうか考えてしまう。

出向くのは簡単であるが、女の子のことを考えると出歩くわけにはいかないし、かといって女の子のことを秘密にしている以上、気軽に頼むというわけにはいかない。

少し考えて、提督にデリバリーを頼もうかと不遜な考えを浮かべた時、首がかすかに動いた。

それはほんのちょっとした動作。

でも、蝶の羽ばたきが遠い何処かで嵐を引き起こすかのように、智機の今まで考えていたことはいっさい消えうせ、女の子の1挙手1投足に全神経を集中させる。

女の子の首の降りは大きくなり、連動して身長と同じぐらいに長い白い髪が揺れ、瞼も開いたり閉まったりを繰り返し、起床時間を迎えたにも関わらず睡魔の誘惑に囚われているような状況になってきた。

提督だったら、容赦なく布団を引っぺがしてやるところなのだけど、女の子だけにそうもいかない。

不発弾のように危険な存在だとあっては。

いつ目が覚めて、智機の存在を認識したらどんな反応をするのか、智機の意識は胃を締めつけられる緊張に苛まれていたが、短いようで永遠に思える時間の果てに、女の子の瞼は完全に見開かれ、しばしば宙を彷徨わせた後、智機に視線を固定させた。

寝ぼけているせいで合わなかった焦点が智機に合い始める。

思わず、ポケットの中にあった手榴弾を握り締めたのと大きな瞳が智機の顔にロックオンしたのとほとんど同じだった。

女の子の表情が驚きで染まる。

当然だろう。

目が覚めたら、自分の知らないところにいて、まったく知らない他人が目の前にいるのだから。

そして、暗闇の中、踏み込んで道を確かめるかのように女の子の声が漏れた。

「……パパ?」

まだ、あどけない女の子。

次の瞬間、一気に起き上がると笑顔になって叫んだ。

「パパ、パパ、パパ、パパ、パパぁ♪」

対戦車ライフルの直撃を受けたような衝撃だった。

声の勢いというよりも、表情の落差に戸惑ってしまう。

最初に会った時は殺意むき出しで智機を獲物としか思っていなかったのに、今は提督ならずともすりすりしたくなるような愛くるしい笑顔で、態度は完全に両親に対するものだった。

殺気など何処にもなく、。初対面の時に馬乗りにされたのが夢か幻かと疑いたくなるほどだった。

予想していたのと全然違う展開についていけなかったことが対応を遅らせてしまう。

……いや、臨戦態勢に入っていたとしても対応するどころか感知すらできなかったかもしれない。初対面の時のように。

「パパっ♪」

気がつくと、女の子がミサイルのように智機の胸元へと飛び込んできた。

避けることは……できない、というよりも避けるほうが無粋だろう。

軽い衝撃が来て、なんなく智機は女の子を受け止める。

引きずるほどに伸びた髪のおかげで思いのほか重いけれど、女の子の感触は柔らかくてほんのりと暖かかった。

女の子は智機の胸板に頭をこすらさせていく。

「……あのなあ、オレはパパじゃない」

主人にじゃれ付く子犬のような動作に智機は戸惑いつつも、ようやく反論をする。女の子は研究所から拾ってきただけであって、智機の娘ではない。じゃれ付いてくる女の子は可愛い事は可愛いのであるが、認めてしまったらやばい事になりそうな気がする。

道に迷って、彷徨い歩いていたら地雷原に踏み込んでしまうかのように。

「パパはパパだよ」

女の子は上目遣いで否定すると、智機を抱きしめる腕の力を込めた。

「だいすきっ♪」

智機をパパだと信じて疑わず、空が落ちてくる事があっても永遠で好きでい続けるといわんばかりであり、その顔にあるのは無限の幸せであった。

ようやく、愛している人に会えたという幸せ。

孤独から解放されて、満ち足りたような笑顔を見ていると、いくら智機でもこれ以上はいえなかった。

……というよりも、幸せまっただ中にいる女の子の幸せをいくら否定しようとも本人は聞き入れる事はなく、智機自身もかわいそうに思えた。

それをしたら、物凄い

どれくらいって宇宙規模で物凄い極悪人に成り下がるような気がした。

すっごくいい顔をしていて、その顔を見ると智機は何もかも忘れていた。

智機を取り巻く家庭環境や情勢も。

そして、智機が立っている場所すらも。

「やあ。キミもすっかり幼女の魅力に取り付かれたようだね♪」

……背後から聞いたその声を聞いた時、思わず、その声を発したニヤケ面の主を殴りたくなった。

でも、その必要はなかった。

「いくら寂しくても、たっちゃんの同類だと考えるのは中佐に失礼です」

振り向くと、提督は鳩尾を強打されて悶絶しており、提督の傍にいる軍服を着たどう見ても10歳以下の愛らしい少女が当然と言わんばかりに立っていた。

「……いつも通りの夫婦漫才。ありがとう」

「いいえ。こちらこそ、お見苦しいをところを見せてしまいまして申し訳ありません。うちの亭主は他人を見たらロリコンだと思いたがりますから、どうしようもないですよね」

「でも、マリアは提督のことが好きなんでしょ」

女の子は顔をぽっと赤らめた。

「なんでこんな人を好きになったのが、自分でも不思議に思います。でも、たっちゃんは私にとってとっても大切な人なんです」

「……なら、どうして僕にこんな仕打ちをするのかなー」

ようやくダメージから回復した提督が文句を言うとマリアはしれっと受け流した。

「私の愛情表現ですわ♪」

「うぉーっ もっと、もっとぶってくれー……ってちがーう。僕はマゾじゃなーい」

「口ではそう言っても、顔はもっとぶってくれと言ってますよ。提督」

「……あんたら、ほんとに仲いいな」

置いてけぼりで進んでいく会話に智機は呆れるしかなかった。

髪を首の後ろでまとめているが、そのまとめたお団子が巨大な女の子の名前は渋谷マリア。

娘ではなく、れっきとした人妻である。

……実年齢よりも見た目が若いという事はない。

色々と問題がある、というよりも認められているからとって大問題ではあるが提督を公私共にささえるパートナーであり、提督の副官という身分ではあるが、艦隊の真の司令官だと思えてくる女の子である。

気がつくと、抱きついてきた女の子が不満そうに智機を見ていた。

「悪い悪い」

恐らくは他人に注意を向けたことに嫉妬したのだろう。頭を撫でてあげると再び満ち足りた笑顔になる。

「心配なくてもいいですわ。私はたっちゃんのものですから」

「僕は……いえいえ、なんでもありません」

提督は何かを言い掛けたが、マリアの一睨みにあって沈黙してしまう。

女の子は急にやってきた二人を見て警戒しているようだった。

……オレも警戒しないのかと智機は突っ込みたくなるが、脇においておく。

「心配しなくていいよ。この二人は……パパの友達だから」

「トモダチ?」

「智機もパパか。子供かと思っていたのに、いつの間にか大きくなったものだね」

「……気をつけろ。あいつは見ただけ妊娠するぞ」

「デマを吹き込まないでほしいね。名誉毀損で訴えるよ」

「8歳児と結婚している時点で却下されると思うんだが」

「僕がマリアと結婚していることと、見ただけで妊娠する事に因果関係があるとは思えないんだけどね。見ただけでどうやって妊娠してしまうのか立証する責任があるとは思うね。もちろん、無いと判明したらタダでは済まないよ」

この手の舌戦では提督の側に分がある。

退却しようか抗戦しようか迷いつつ言葉を選んでいるとマリアが言った。

「二人とも仲良しさんですの」

「誰が!!」

思わず、声をはもらせてしてしまい、智機と提督は気まずい表情で顔を見合わせてしまう。

「ほら、仲良しさんですの」

智機としては異論があるのだけれど、さっきと同じようなことになってしまうので黙っていると、女の子の緊張が若干解けていることに気づいた。

見られている事にきづくと女の子はにぱっと笑う。

その笑顔を見ただけで幸せな気分になるのだけれど、笑顔になったらまた提督が突っ込んでくるので表情を抑える。

戦闘とは関係ないところで苦労を強いられているような気がした。

……いや、これも戦闘なのだろう。

銃弾やミサイルは飛ばないけど、人生という名の。

「あのね、パパ」

あどけない表情でたずねられて、生まれたての赤ん坊を抱く父親ってこういう感じなんだろうかと智機は思った。

「なんだい?」

「にんしんって、な〜に?」

……智機は今までの短い人生の中でここまで対応に苦慮した事はなかった。

戦争のほうがマシだと思うことは可能な限り避けてきたのだけれど、今回ばかりはどんな無茶な設定だろうと戦争していたほうがマシだと頭を抱えたくなる。

「キミは妊娠について知りたいのかい?」

「早すぎだろ」

如何にも説明したげな提督であったが、智機とマリアから睨まれて沈黙してしまう。

これから美味しいところだと思っていたのか、先を聞けなかったことに女の子は不満げになる。

「大人になったら教えてあげるから」

「おとな?」

「オレぐらいまでに大きくなったらね」

「……もったいない。キミは永遠にこの…」

最後まで言い終わらないうちに提督はマリアに脇腹をドツかれて悶絶する。

女の子は目を白黒させながら見ていた。

「悪いことするとこのおじちゃんのように痛い想いをするんだよ」

「そうなの?」

「そうだよ」

このまま抱いていてもよかったのだけど、面倒になってきたので女の子をベッドをする。女の子はもっと智機の感触を感じていたかったのか不満そうにするが、素直にベッドに座り込んだ。

ようやく、ここから本題に入る。

渋谷艦隊の指揮者であり経営者の二人がわざわざ時間を割いてまで、二人の元に来たのだ。

「提督。時間はある?」

「あるよ。というより作った。当然でしょう。こんなに面白い機会を逃すわけにはいかないからね」

「……時間調整するのは大変でしたけれど、そうするだけの価値はあると思いましたですの」

必要性があるからというよりも、単に面白いからという理由のほうが強そうではあるけど、問題はなかった。

色々と便宜を計ってくれたのだから、これぐらいは当然であり、今後について打ち合わせをしたいところでもある。

「君の名前は?」

聞きたいことは山ほどあるが、まずは名前からである。

女の子の返事は予想外というか、ある意味では予想通りなものだった。

「3510」

「…それが君の名前?」

「うん。3510だよ」

人名ではなくて単なるナンバリングに智機と提督は顔を見合わせるがすぐに納得する。女の子は研究所で発見された。人ではなく実験動物であるのなら対象を愛情のこもった名前にするではなく、単純に識別可能なナンバリングにするのは当然のことだ。

ただし、現象を認識すると否定するのとは別である。

「3510か……あんまりよくないね」

研究者たちには研究対象でしかなかったとはいえ、智機たちにすれば自分達とあまり変わるところがない愛らしい女の子である。人間と認めない呼び名を許容できるはずもなかった。

「みことというのはどうかな?」

提督が女の子につける記号ではなく名前を提案する。

「いい名前です」

「安直だけど、悪くはないね」

3510=みごとから、みこと。

安易ではあるけれど、特にネタがあるわけでもなく、うまい具合にまとまっているのでケチのつけようもない。

「じゃあ、今日から君の名前は3510ではなく、みことだ」

「み・こ・?」

新しい名前だといわれても、すぐに慣れるわけではない。

「み・こ・と」

「みこと?」

「そうそう。みこと」

「みこと……みこと♪」

どうやら気にいってくれたらしい。

「じゃあ、みことの本当のパパとママは?」

「パパ♪」

智機に抱きつくが、本当のパパでないのは言うまでもない。

恐らくは本当の両親を知らないどころか、パパとママの言葉の意味すらも知らないのだろう。

「それじゃあ、ここにいる前は何処にいたの?」

提督がさりげない態度で、核心へと踏み込んだ。

みことがあの場所にいた理由。

惨劇を見たはずだし、智機や提督の見立てでは恐らくは当事者にもなったはずである。

状況を知るには、当人に聞くのが手っ取り早い。

しかし、みことは水の中で助けを求めるかのように、智機に抱きつく力を強めては、智機の身体に顔をうずめた。

「……しらない。しらない」

「ごめん。僕が悪かった」

純粋に知らないというより、何かにおびえているような感じではあったが、この場にいるみこと以外の三人は、みことから何かを聞きだせるなんて思ってもいなかった。

あくまでも知っていたらいいな程度でしかない。

重要といえば重要ではあるが、みことを泣かしてまで得ようとは思えなかった。

それに、みことだって自分がどんな存在なのか理解していないだろう。

「話はそれで終わりか?」

「つれないこと言うなよ。二人きりだと退屈すると思って色々と持ってきたんだから」

提督は肩にかけていたスポーツバックを床に下ろすとジッパーを開けた。

中に入っているのはボールとか積み木などの様々な子供向けの玩具だった。

「何もないんじゃ、智機も困るだろうと思ってさ。元気いっぱいなのは何よりなんだけどね」

「ありがとう。……でも、よくこんなもの用意してるな」

思ったよりも回復が早いとはいえ、依頼主側の軍人が出歩いてる事を考えると少なくても今日1日は病室に軟禁されるわけで、小さい女の子の面倒なんてみたことがないだけに、暇つぶしに使える道具を大量に持ってきてくれたのはありがたかったがここは軍艦だ。

「真の軍人というのは対象を落とすためなら、無駄かもしれないけれど必要とされる時のために準備は怠らないものだよ」

反論したいのは山々ではあるが、やったら負けなような気がした。

もはや、何を言っても始まらないし、動機はどうあれ幼児の扱いには長けているのだから、そのノウハウだけは借りたいところである。

「ボールで遊ぼっか。みこと」

提督はスポーツバックからゴムボールを取り出すと、軽くみことに向かって投げた。

蝿でも止まれるぐらいにスローモーな放物線を描いて、オレンジ色のゴムボールがみことの手に渡る。

みことはゴムボールを興味深く眺める、右手を大きく突き上げる。

その後の右手の動きを確認することができたのは智機だけだった。

智機にしたところで、切れ切れにしか見えなかった。

提督の頭のすぐ傍を何かが高速で貫き、背後の壁から爆音が響いた。

笑っていた提督の表情が一瞬で急速冷凍される。

人形のようにぎこちなく振り返ると病室の壁に何かが銃弾のようにめり込んでいた。

かすかに煙を上げているそれは間違いなくゴムボール。

みことはにこやかに微笑んでいる。

三人の表情は凍り付いていた。

智機が提督に視線を合わせる。

(なあ、わかったろ。この子がどんなに危険なのか)

見た目はとっても可愛い、というか可愛いの権化というべき存在であるが、普通の幼女はゴムボールを壁にめり込むぐらいの剛速球で投げたりはしない。

最初に出会った時、智機は肉薄していく動作を見ることが出来ずに押し倒された。

智機の感覚ですら、まともに見ることができないスピードと抗うことのできないパワー。

そして、純粋な殺意。

死神に首を締め上げられて、抗うことのできない恐怖が蘇る。

愛くるしい笑顔に忘れていたこの子が危険な存在だということを思い出す。

同時に、手榴弾を使う機会がないことに安堵した。

「ほらほら。手をよく見て、手をよくみるんだよ。すると……」

「すごぉい♪」

何処をどうやったのかは知らないけれど、提督の握った掌の中から唐突に出された花束にみことは驚きと感嘆の声を上げる。

「何処でどういう仕込みをしてるんだか」

「鳩を出されるよりはましですの」

「……そういう問題じゃないだろ」

何かがズレている。

あれから数十分が過ぎていて、最初のうちは人見知りしていたみことも、すっかり打ち解けていた。

中でも素晴らしいのは、提督の子供扱いのテクニックで、これぐらいの子供というのは大人ということまったく聞かず、予想外の行動で体力を使わせ続けるのだけれど、提督はみことのやりたいことを読み違えることがなく、話術の術を尽くしてみことの予想を上回る驚きを提供し続けることによって、みことを退屈を与えなかった。

智機だと絶対にこんな真似はできない。

下心がありありなのが問題ではあるが、入れたところで自分にはできないことをやってくるのは素直に感心である。

「ほらほら…耳がでっかくなっちゃった」

「すごいすごい♪」

耳に手を当てて、外してみたら耳がおもいっきりでかくなるという古典的なネタで、みことは大笑いをしている。

「……職業。間違えてるよな。絶対」

子供と遊ぶのが好きなのなら保父さんをやっていればよく、傭兵をやっているなんて見た目には信じがたい。

「私も間違えていると思います。恥じるわけではありませんが、人を殺す仕事があまりいいとは思えないですから」

卑下するつもりはないが、誰であれ一個人が失われたことによる悲しみの重さを思うと、あまり褒められた仕事ではないことも確かである。

現実問題として提督が転職するのは難しいだろう。

智機は己の去就に想いを走らせる。

組織の長であるが故に身動きが取れない提督とは違い、智機は簡単に転職することができる。

提督や軍医からも転職を奨められているが、罪深いだろうがなんだろうが現在の仕事が面白いだけに転職しようと思えないのも事実である。

けれど、事情が変わってきた。

今まで奔放に生きていた遊び人が、付き合っていた女を孕ませてしまったように自分では身軽に生きたいと思いつつも、状況が許さなくなってきた。

「ちょっと行ってもいいかな?」

「どうしました?」

「トイレ」

「わかりました。戻ってくるまでみこと様は責任持って預からせていただきますの」

尿意を覚えたので、病室から出て行こうとするとみことが目ざとく駆け寄ってくる。

「どこいくの?」

「トイレ」

「つれてって♪」

予想していないわけではなかったが、頭が痛くなる。

「駄目」

「えーー なんでっ みこともいきたいいきたいーっっ」

「駄目ったら駄目」

みことを見ていたら可哀想になるけれど、いついかなる時でも一緒にいられるわけがない。

「言うこと聞かない子は嫌いになっちゃうよ」

「………」

智機に嫌われるのが効いたのか、みことは納得がいかないながらも不承不承にうなずいた。

みことやみんなの事が嫌いというわけではないが、病室の外に出て一人きりになると解放されたような気分になる。

すぐ近くのトイレにいって、盛大に小を流したのと、その後のつかえていたものが取れた感覚は最高の一言につきた。

「やあ」

智機が小便をし終えたのを見計らったように、提督がやってくる。

「ちょっと待ちたまえ」

智機は敬礼をして出て行こうとしたが、提督が呼び止めた。

「色々と理解を深めるべきではないかとは思うんくだけど」

「なんか、誤解を招くような言い方ですね」

「気にいらなかったかな?」

「世の中、気にいる気にいらないだけでは片付けられないですからね」

好悪で行動を決めていいというのなら楽ではあるが、人生というのはそこまで楽ではない。

今後について色々と話し合う必要性があったが、みことの前では話せない内容である。

今がちょうどいい機会であった。

「まずは自爆しなくてよかったね。君がこんな形でいなくなると色々な意味で寂しいからよかったよ」

みことが目覚める前の智機は、戦場で多数の敵機と遭遇したような緊張に襲われていた。

智機ですら瞬殺する戦闘能力の持ち主。

出会いが最悪でもし、みことが暴れるものなら迷惑かけないためにも自爆するしかなかっただけに、いい方向に予想が外れたことにホッとする。

「僕の言ったとおりでしょ」

「根拠が勘だというのは呆れましたけどね」

戦争で勝つためには緻密な戦略だけではなく、時には勘や運や説明できない不確定要素に左右されることもあるが、それだけに頼っていては間違いなく死ぬのも道理である。

みことが冬眠から目覚めたばかりの熊のような行動を取らなくて安心するが油断ではなきない。

「擬態の可能性もあるんですが」

甘えているのが実は演技で、油断して気を抜いた時に襲いかかれるということも否定はできない。

しかし、提督に危機感はない。

「智機って意外に心配性なんだね。戦場では怖い物知らずなのに」

「提督こそ、よく能天気にしてられるなと思うよ」

「僕ならともかく、智機を罠にかける意味はあるのかい?」

………確かに、ない。

提督は艦隊を率いており、動向によっては星団の勢力図を塗り替える可能性があるため、罠を仕掛ける必然性はあるのだけれど、智機はあくまでも個人で動いているので影響力も限られている。

「もし、あの子が危害を加えるっていうなら生きてはいないだろ」

智機を仇として狙っているのであれば、まどろっこしい芝居を演じる必要がないし、遭遇した時のシチュエーションを考えると恨みを持っているとは考えられない。

「勘ぐりたくなる気持ちも理解できなくもないんだけどね」

提督は智機ですら分かっていないことを分かっているという。その辺りの感情を読んでか、提督は楽しそうに笑った。

「子供が無条件に好きになるのは母親だけだからね」

提督の言っている事は勘違いかも知れないが、言われてみればその通りだと思った。

第一印象によって反応が違い、しかも尾を引くとはいえ、無条件で好きになるとか懐かれるという事は滅多にない。みことが智機に懐いているのは、それこそ母親に対すると同じレベルである。

素直に受け取れないのは職業柄というべきなのだろう。

「母親なんていなかったから、いまいち理解できないんだけど」

法律上は智機にも母親がいて、それなりに尊敬できる人物ではあるが、心の底から母親と呼ぶことができなかった。

きっと誰かを母さんと呼ぶことはないのだろう。

「なら、保父さんでもやればいい。経験はなくても、子供たちの様子を見れば理解できると思うよ。いいところ、紹介しようか」

冗談のように聞こえるし、実際のところは冗談だったりするのだけれど、本当に紹介できるところが頭の痛いところであったりする。

「提督こそ、艦隊司令なんか辞めて、幼稚園でも経営して保父さんになったらどうなんですか。孤児でも育て上げれば、伝説の人になるんじゃないのか」

提督ならば、孤児院開いて、孤児たちの面倒を見る事も可能だ。決断すれば簡単にできる。

「悪くはないね。おおっぴらに幼女のハーレムを築けるなんて最高だね」

「提督の頭の中も最低だけど」

「でも、今のままだと難しそうだよね」

何が難しいのか分からない。

しかし、提督とは長い付き合いになるが100%理解できているわけではないので、傭兵稼業を辞められない事情があるのだろう。

「僕も最初は心配したんだけど、あの様子だと体調面では特に不安はなさそうだね。見た目で判断するしかないというのはあるんだけれど」

人間なら診察すれば、全てのことがわかるがそうではないなら診察しても本当のことはわからない。

智機は色々な思考を浮かべるが、提督は現実的な本題に入った。

「思ったより回復が早そうだから、智機とみことには明日、アイリスに移乗してもらう」

「了解」

渋谷艦隊を構成する一隻、護衛駆逐艦アイリスは核自爆で手ひどい被害を蒙っていて、航海に耐えられるだけの修理を行なった後、一足先に戻ることになっていた。

みことの存在が依頼主に知られれば問題になることは間違えなく、下手したら依頼主をティーガーで殲滅するような事態になりかねないので、一刻も早く、惑星から離れるのが望ましかった。

「でも、いいのか?」

「断っておくけど、これは特別な配慮というわけではないよ。傭兵艦隊の船が海賊に襲われたっていうんじゃ話にならないじゃない」

アイリスの戦闘力はガタ落ちしていて、隻数にもよるが海賊に狙われた場合、守りきれるかどうか甚だ怪しい。しかし、智機とティーガーが加われば安全は保障されたも同然であり、元々は智機抜きで戦力が計算されているので、抜けたところでともよの防衛に何の問題もない。

妥当性があるということは、依頼主が問題視しても言いぬけられるということである。

「本題としてはこれで終わりなんだけれど、もう一つ私的に聞きたいことがあるんだ」

むしろ、こっちのほうが重要だろう。

智機としては向き合いたくはなかったのであるが、逃げるわけにはいかなかった。

「ウスタリに着いたら、智機はこれからどうする?」

昨日と同じ質問。

いつもなら、即答で戦場に行くと答えたのであるが今は答えることができなかった。

「戦場に行く、とは言えないよね。藍美たんはともかく、みことはどうする?」

四六時中、一緒にいられるわけではない。

けれど、みことを置いて単身で出るなんて考えられない。

今までのいきさつはどうあれ、みことは智機のことをパパと呼んでいる。

そんなみことから勝手に離れる事は裏切りに等しい。

しかも、君を守ると言ってしまったのだから尚更である。

考えていると提督の言葉が降りかかる。

小便をしながらで

「智機が面倒を見切れなくても非難はしないよ。犬猫みたいに飼いきれなくなったといって捨てる訳にはいかないからね」

犬猫だからといっても捨てていいわけではないのであるが。

けれど、能力がないのに面倒を見ていたらその先に待つのは破綻なだけに、能力がないと判断して養育を放棄してしかるべきところに預けてもらうのも決して非難される判断ではない。

「もしよかったら僕が引き取るけど、どうする?」

提督は問題がないとはいえない、むしろ、危険と言えるのかも知れないが、ただの変質者だったら人はついてこないし、マリアという嫁を迎えられるはずもない。

保護者としては信頼できるだけに、引き取ってもらっても問題がない。

むしろ、提督よりもまともに育てられるのか智機は自信がなかった。

「僕らの世界では決断の遅さは命取りになるけれど、時には時間をかけても考えたほうがいいことがある。もっとも棚上げにするだけであって、逃げられないんだけどね」

すぐに答えを出さなくてはいいとはいえ、答えを出さなくていいという事ではない。

智機が悩んでいる傍で提督は用を終え、近くの洗面台で手を洗う。

ちょうどその時、提督の携帯が鳴ってはすぐに切れた。

提督はメールを確認すると嘆息した。

「……残念だなあ。みことといっぱい遊んでられると思ったのに」

心底から残念がっている表情を見れば、急な用事が入ったのがわかる。みことと遊ぶために時間を作ったとはいえ、イレギュラーが避けられるわけではない。

「まあ、いいや。僕はマリアと楽しんでくるから、智機はみこととしっぽり楽しみたまえ」

「何がしっぽりなんだよ」

「……やっぱりうらやましいな。藍美たんとみことで両手に花だなんて。僕にはマリアしかいないのに」

「マリアだけで充分だろ」

「ニ幼女追う者はなんとやらというけれど、他人が幸せになるところを見るとイラってくるんだよね」

「大人げないなあ、あんたは」

提督が先に出て行き、ひとり取り残された智機は色々な意味でのあほらしさにため息をついた。

パパ……か。

結婚どころかまともな彼女もできていないというのにも関わらず、一足飛びに親になってしまった。

智機とみことには血縁があるはずがなく、パパと呼ばれることを必ずしも快く思っているわけではないが、守ると言った以上、智機が保護者であるわけで、面倒を見るという点では保護者と両親は共通している。

拒否できないのであれば、それはそれでかまわない。

選択肢がない状況なんて当たり前であり、時には文字通り必ず死ぬ任務を請け負わされても生き延びてきた。これからの経験から拒否権が無くても、それなりに開き直れる。

いつ、いかなる時でも自分に出来る最善のことをするだけの事だから。

しかし、今回はそうではない。

選択肢があることが智機を戸惑わせる。

……関係ないか。

そう、関係ない。

本当の親との思い出が全然ないからといって、まともな子育てができないわけではない。

「パパ!!」

智機が病室に戻るとみことが勢い良く飛びついてきた。

そこまでは普通の子供と同じだけれど、勢いが半端ではない。

椅子が高速でぶつかってきたような衝撃を受けるが、智機は痛そうな素振りを見せることなく受け止める。

「おそーいっっ、パパ」

みことは智機の帰りが遅れたことに不満げな態度を見せるが、すぐに笑顔になっては智機の胸板に頬を擦り寄らせる。

そんな、みことを見ていると智機も心が和んでくる。

「どうしたの? パパ」

頬も緩んだ智機を不思議そうな顔で見上げるみこと。

「なんでもないよ」

髪の感触がとても柔らかく、通して伝わる体温がとっても暖かい。

頭を撫でられて、目を細めて幸せそうな顔をしているみことを見ていると、智機も幸せになれた。

状況や背景も忘れて、ただ純粋に幸せな気持ちになれたのはいつぐらいだったのだろう。

充分に成長し、世の中の汚さも知り、この世でもっとも血なまぐさい場所で生きていただけに、普通に幸せな気持ちになれるなんて思ってもみなかった。

「あのね、パパ」

僅かに曇ったみことの顔が気になる。

「みことのかみ、ないの」

邪魔だから切ったわけで、切ったとしても、みことの髪は引きづるほどに長いわけだが、それでも切られたことを気にしているようだった。

「うーん。どうしたんだろうねー」

後で色々と言い含めて、歩きやすい長さに切ろうかと思ったのだけれど、この分ではとてもではないが言い出すことができない。

それ以前に真相を知ってしまったらやばいことになるわけで、智機は悩んだ。

「やっぱり、長いほうがいい?」

「いい」

即答だった。

「………」

戦場でも迷ったことはなかった。

迷うよりも先に身体が動いていた。

だから、相手を殺さず、しかもご機嫌を損ねないようにうまく言い逃れるか、その方法が見つからなかった。時間をかければまずいのはわかっているのだが、手段が見つからない。

「パパ、かたぐるま」

しかし、結局は智機の一人相撲だったりする。

ほっとしながらも、智機はみことを担ぎ上げる。

みことはまだちっちゃい子供であり、智機も鍛え上げられているとはいえ、髪の長さがあるから首や肩に重さがのしかかる。

それでも、歩いているだけで喜んでいてくれているのだから問題はなかった。

▽▽▽▽

「………気持ちはわかるけどよ。ティーガー」

モニタの全てが警告メッセージを発し、様々な警告音が交響曲を奏でている平穏とはほど遠いコクピットの中で智機は苦虫をかみつぶした。

「ジェネレーター危険レベル9。直ちに脱出せよ」というメッセージがモニタで点滅しまくっているが、実際にはそんな事はない。

「ワガママ抜かしてると、売り飛ばぞ、ボケっっっっっ!!」

絶叫するとモニタが一斉に消灯し、警告音のハーモニーが嘘みたいに止まって静寂が訪れる。

後方の僅かながらの余剰スペースを用いて急造したシートに座っているみことがぼそりとつぶやいた。

「みこと、きらわれてるの?」

「……怖がってるんだよ」

「みこと、怖いの?」

「ティーガーは見た目はあんなだけど、人見知りが激しいから、怖がっちゃうんだ」

智機もみことが怖かっただけに気持ちはわかるのだけど、智機とティーガーは一心同体なだけにの気持ちがわかるだけに、ワガママされると困る。

モニタが一斉にブラックアウトし、スイッチをいくら押しても反応しないティーガーに智機は説得を開始する。

「ティーガー。お前が怖がりだっていうことはよく知っている。でも、これは命令だ。好きだろうが嫌だろうが出なくちゃいけないことはこれまでも会ったはずだ。違うか。おまえはわがままなのか? もし、そうだとしたらオレはお前と離れなくちゃいけない。これが最後になるかも知れないんだぞ。それでもいいのか」

「……どうしたいいの」

智機の懸命な説得に加えて、流石に落ち込むみことを見て大人げないと思ったのか、モニタが一斉に点灯して、起動メッセージを次々と流していく。

もちろん、緊急脱出を指示するようなメッセージはない。

「ご機嫌とるのも大変ね」

機体チェックのためのプログラムを走らせていると通信が飛び込んできた。航空隊の姐さんからである。

「本当は素直ないい奴なんですから、それ以上は言わないでください」

「可愛いのにねえ」

デリケートな問題を孕んでいるだけに、提督とは違って冗談の種にすることはできない。

「…おねえちゃん?」

みことが会話の相手に興味を持ったようである。

「おねえちゃん? いいこといってくれるじゃない。いい子ねえ」

「おねえさんだと呼ばれて喜んでいるのはおばさんの証拠ですよ」

「中佐。計器チェックはライダーの基本だ。軽口叩いている暇なんてあるのか?」

「姐さんこそ、暇があったら周囲を確認したらどうですか?」

出撃のオペレートを、わざわざ姐さんが行うという事が異様さを表していた。みことの存在がバレてらまずいからであり、機密に触れる人間は最低限にするのが鉄則だからである。

「おねえちゃんはだれ?」

「う〜ん。なんていったらいいんだろうなあ」 説明するのは簡単だけど理解してもらうのは難しい。

「この船の中でけっこうえらい人かな」

「えろい人?」

「……何処でそういう言い回しを覚えたんだ」

「おじさん♪」

笑顔なだけに頭が痛かった。

「パパ。どうしたの? いたいの?」

「……いや、良い子はそんな口の聞き方をしてはいけない」

「そうなの?」

「おじさんには色々と世話になっているんだけど、問題もある人だから」

「そうなの?」

「おじさんも問題だけど、智機だって問題でしょうが」

笑いながら姐さんが突っ込みを入れる。

「そうすか?」

「あんたも変人だという自覚は持ちなさい。ま、提督がおっさんだというのには同意だけどね」

姐さんがおばさんなのかどうかという件に関しては突っ込みを入れなかった。最初に戻ってしまうからである。

結局のところ、世の中には善だけの人がいなければ、悪だけの人間がいないように問題のない人間はいない。また、何が悪か善かというのは立場によって違ってくるものである。

……みことが提督を「おっさん」呼ばわりした時、笑わなかったといえば嘘になる。

「計器チェック終了。コンディションオールグリーン。いつでもいけるぜ」

「了解。ミッション内容はティーガーに転送してあるから、その内容にって……中佐のことだから心配することもないんだけどね」

ともよは現在、成層圏ぎりぎりのところを飛んでいる。

ティーガーを打ち上げるためで、引力圏を抜けて宇宙空間に飛び出したら、先行して打ち上げられているアイリスに回収される手はずになっている。

タイミングなどもあり簡単というわけではないが、あくまでも予定された行動なので、計画通りに行かないことが前提になっている作戦行動に比べればどうということもない。

「みことちゃん。まったねー。ウスタリで会おうねー♪」

「まったねー♪」

「おねーさんぶったりして似合わないな」

「…うっさいわね。おっさん」

にこやかなうちに別れの挨拶を終えると、いよいよ打ち上げのシークエンスに入った。

「ティーガー。離陸許可を願います」

「了承した。これよりカウントダウンに入る」

カウントが始まり、前方にあるカタバルトの扉が開かれて、切り取られたように下界が現れる。

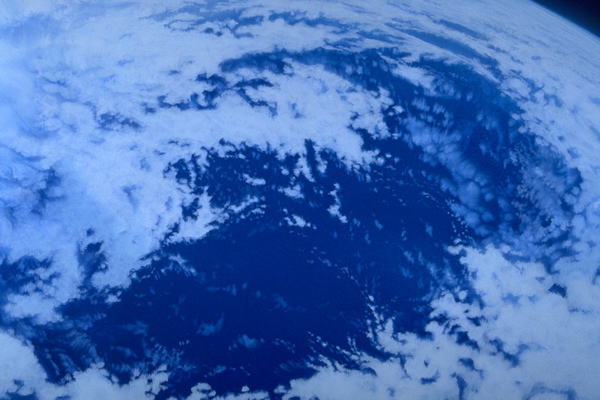

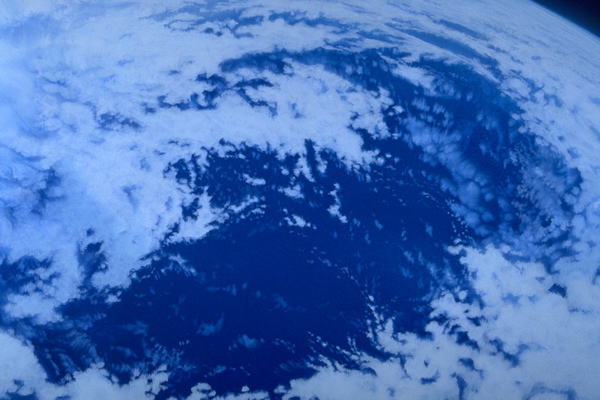

カタパルトの先にあるのは一色に染まった、何の曇りもない青空。

アイドリング音が獣のうなり声のように響き、ディスプレイにはレーダー、風速データなど、必要な情報が表示され、一秒一秒ごとに数値を変えていく。

「……8、7、6、5」

風は北西に強く吹いているが問題はない。

「3,2,1…0」

「ティーガー、出る」

智機が軽くペダルを踏み込むと、カタパルトに乗せられたティーガーは発射孔を一瞬で駆け抜け、ティーガーがともよから離れて、一個の存在となった刹那、後方に設置されている無数のバーニアが点火して、爆発したように一気に蒼穹を駆け上がる。

「みこと、大丈夫?」

マッハの速度で駆け上がるティーガーに数Gがかかり、シートに押し付けられているわけであるが戦闘時に比べれば半分程度の力しか出していない。智機からすればこの程度のGはあたりまえなのだが、流石に誰もが自分並みの耐久力を持っていないことは知っている。

「だ、だいじょうぶ」

声は上ずっていたが痛いとか苦しい雰囲気はない。

そして、Gを掛け続ける必要もなかった。

智機がスロットルを緩め、ブレーキを掛けるとティーガーは落ちるでもなく、水の中に入ったかのようにただ、空間の中を漂いはじめる。

「すっごーい……」

全方位スクリーンに映し出される広大な闇にみことは感嘆の声を上げる。

そう、ティーガーは感じることもなく引力の呪縛を振り切って、宇宙へと飛び出していた。

周りにあるのは空ではなく、どこまでも果てなく続く宇宙。

ティーガーといえど、世界そのものに比べればプランクトン以下のちっぽけな存在でしかない。

「すっごいすっごいすっごいよ!! パパ、みてみておほしさまがあんなだよっ!!」

機体の下を見下ろせば、そこには視界一杯に惑星が広がっている。

宇宙と比べて限界はあるが、それでも圧倒的な存在感で視覚に訴えてくる青い星は初めて宇宙に飛び出した人間からすれば感動的なものだろう。

今まで、泣き笑いながら暮らしていた世界から飛び出したというのをイメージとして認識できるから、みことが興奮するのも無理はない。

まして、みことはあの研究所以外の世界を知らず、昨日は医務室から出たことがない。つまり、本格的に外を知るのは初めていうことになる。

「ねえ、パパもすごぉいとおもうでしょ。おもうでしょ?」

みことが同意を求めるのに智機は苦笑してしまう。

初めて見る人間には感動物ではあるが、智機は仕事柄、惑星降下や離脱を幾度となく経験しているだけにあまり感動しなくなっている。

ただ、人は感動というものを親しい人間に理解されたがる生き物であるから、嘘ではなく本音で感動できる点を探してみた。

惑星降下の場合は強行突入がほとんどなので、流石に風景を観察する余裕なんてないし、打ち上げの時には気にすることない。

自分の住んでいる町を歩いていて、木々が色づき枯れていくさまを当たり前のように思って特に気にもしないのと同じように、改めて見れば気づきもしなかった発見がある。

「うん。きれいだね」

「でしょでしょ」

みことはとっても楽しそうだった。

この惑星では不愉快な想いをしたり、後味の悪い思いをしたりと散々ではあったが、みことに出会えたことはいいことだと思っている。

……最初の出会いが最悪といえなくもないけれど、後で考えればいいことであり、少なくてもクライアントに引き渡すよりはよかったと思っている。

いずれにせよ、のんびりしている余裕はないので、智機はアイリスと通信することにして、レーダーに視線をやる。

そのとき、みことはぽつりとつぶやいた。

「このまま、とまったらいいのにね」

日ごろの無邪気さからは想像もつかないぐらいに言葉が重たかった。

「ずっと、このままだったらいいのに」

声自体が砂糖菓子のように甘いので余計に痛い。

「二人きりなのか、が」

「うん」

現状では、二人は惑星付近の宙域を漂流している。助けを求めない限り、助けがこない限り、二人はどこにもいくことなく二人は永遠に漂うことになる。

もちろん、助けが来たら二人だけの時間は消滅してしまう。

みことはそれが悲しいと言っている。

みことの表情はわからないが、ネガティブなものだけはわかる。

智機はこのまま二人きりでいる事を良しとはしないから否定するのは簡単だ。

しかし、智機には帰りを待っていてくれている人もいれば知り合いもたくさんいるのに対して、みことには智機だけしかいないことを知っている。

「みこと。オレたちには明日がある。これがどういうことかわかるか?」

「……わかんない」

明日があるということは素晴らしいこと。

智機は今までの人生の中で、たくさんの人々の明日を奪い続けてきた。

これからも続けるのだろう。

智機が明日を生き続けているうちは。

智機は己を罪深い存在だとは思わないが、明日を迎えることの大切さは知っている。

流石に子供には難しかったようである。

口で言ったのでは理解できず、あくまでも本人が身をもって理解するしかない。

迷ったあげく、こんなことを智機は口にした。

「なあ、これから素敵なこと、楽しいことがあると思わないか?」

「楽しいこと?」

みことの声に恐れが混じっていることに気づく。

もちろん、先に待っているのは楽しいことだけではない。辛いことや悲しいことだってあるし、むしろ、痛いことのほうが多いのかも知れない。

「オレがいるだろ?」

でも、一人では耐えられないことでも二人なら、耐えていける。

この先にどんなことが待ち受けていようとも分かちあえることができたから。

「うんっ♪」

みことが何を思っているのかわからないけど、元気のいい応答に智機は安心した。

「こちら、アイリス。ティーガー応答せよ」

「こちらティーガー。乗員共に異常なし」

先行していたアイリスからの通信が入ったので、智機は応答しつつティーガーの現在位置とアイリスの座標を確認すると、再び始動させた。

「アイリスから通信が入りました。ティーガーを回収。乗員二名に異常は無し。これよりアイリスはウスタリに向かってワープを始めるそうですの」

館長室で提督はマリアから報告を受けると、疲れたように天井を見上げた。

「これで一件落着、といったですの」

「マリアでも思っていないことは言わないように」

「そうですの?」

自分で決めた決断に後悔はないが、危ない橋を渡っているという自覚はある。

最悪の場合、クライアントと一戦交えることも考えられる。ここで智機が抜けるのは痛いが、楽に処理できるのが難しいことに変わっただけであり、やろうと思えばやれる。

ただ、めんどくさくなっただけで。

「普通に暮らせればいいと思うのです」

「僕もそう思いたいんだけどね……」

研究所には秘密裏に調査団を派遣している。

詳しいことは結果待ちではあるが、平穏に暮らせることは絶望的だと言わざるおえなかった。提督もマリアも智機が恐怖した意味を充分に理解していた。

あの智機が何もさせてもらえず、刺し違えることも覚悟した相手である。

平凡で暮らすには、あの子はあまりにも普通ではなさすぎる。

状況から考えて、未知なる生物だといっても外れてはおらず、後であの時に殺しておけば後悔するかも知れない。

とはいうものの、提督は生かして行かせたことを決して後悔はしないと自信持って言えた。

提督は全宇宙30億人の幼女の味方なのだから……

「とりあえずは将来の危機よりも、目先の難問かな。いや、見方を変えれば面白いネタなんだけど」

「困った人を見て楽しむのは不謹慎ですの」

提督の言葉から何をしたいのか察知すると、マリアは席から立ち上がった。

「何かありましたら連絡を入れますの」

「了解」

マリアは必要事項だけ言うと艦長室から出ていった。

マリアは優秀で、提督が応対しなければならないほどの事にはならないだろう。

去ってからしばらくの間を置いて、通信回線を開いた。

艦長室には防諜体制が完全に整えられており、外ではマリアのフォローもあるから盗聴される心配はない。

特Aクラスの秘匿回線を開いて、数コール目にテーブルの底面に設置されたディスプレイに相手の顔が映し出される。

「こんにちは、会長」

「おはようございます。提督」

相手は親しいというには語弊がある態度をとっている。

「兄に関して緊急に伝えたいという事があるとの事ですが、どのような事でしょうか?」

つながっているのはプライベート回線であり、理屈上はいつでも繋げていいのだけど、相手が人目を非常に気にする、される立場だというのは提督も理解している。

本当の意味での緊急というわけでもないため、事前に時間を作る工作も必要であり、現にした後のこの通信である。

緊急性は高いが、至急というほどのものでもないことを察しているので相手も落ち着いていた。

「もちろん、中佐が戦死したとかそういうことではありません。ただ、貴方からすれば凶報であるので心して聞いてください」

「わかりました」

相手の反応を脳裏で予測して、ほくそえみながら提督は言った。

「中佐に子供ができました」

相手のこめかみに僅かばかり血管が浮かんではすぐに消えた。

一瞬、どのような態度を取っていたのか迷ったが、すぐに目を細めて笑顔を作った。

「母親はあの女ですか?」

笑っているが、あくまでも作っているだけで全身から立ち上る殺意が何光年の距離を簡単に突破していた。伝わる熱気と冷気に提督は痛くなる。

簡単に言えば激怒していた。

視線で人を殺せそうなほどに

「刺客を送りたくなる気持ちもわかりますが、やめておいたほうがいいでしょう。中佐は自分の痛みには鈍感ですが、身内の痛みには敏感ですからね。貴方も後ろめたい気持ち抱きながら接したくはないでしょう」

ヒットマンに心当たりが無いこともないが、身内が殺されたら間違いなく智機は復讐鬼と化す。その時の激怒ぶりを提督はまざまざと見せ付けられていた。

言い換えれば情が厚いだけに、応じて怒りも激しいものとなる。

「事情は聞かせてもらえますよね」

冷静になればヒットマンを送るのは下作中の下作だというのはわかりきったことである。

「まず、藍美たんの子供ではないですね。正確にいえば、ある経緯で拾った子供です」

「……それは子供とは呼ばないのでは」

「実際、拾われた子供は貴方の兄のことを「パパ」と呼んでいるから間違いとはいえませんけどね」

あくまでも平然と装っているが、ところどころから怒りが漏れ出している。

他人への怒りを押し付けられているというか、他人の愚痴をひたすら聞かなければならないのはめんどくさい事でもあるが楽しいことでもあった。普段は取り澄ましている相手の実に人間らしくて、歳相応な表情を垣間見ることができる。これぐらいの役得がなければ、わざわざ報告なんてしない。

「その経緯とやらを教えていただけませんでしょうか?」

「話せる範囲でなら」

提督は中佐が探査に出かけた事、そこで地下室を発見して女の子を見つけたこと、保護したこと、当たり障りのないように言葉を選びながら説明した。

「……どうして、止めてくれなかったのですか?」

「一応は引き止めましたよ。面倒見切れない犬や猫みたいに捨てられるのでは可哀相ですからね。無論、飼えないからといって犬や猫も捨てるのは論外ですが。けれど、中佐は責任を持つといいましたから、僕には何もいえません。中佐は責任の取れる大人なんですから、口出しする権利は僕にはありません。もちろん、貴方にもね」

彼は親の庇護で生きているのではなく、自ら働いて生計を立てているのだから文句を言われる筋合いはない。法に触れるのかどうかは微妙ではあったりするのだけど。

好き好んで火中の栗を拾うようなこともないのだけど、提督の言っているが正論なだけに相手も黙らざるおえない。

「正直なところ、損なことをしているとは思いますが、それが中佐の魅力だとは思います。だからこそ、会長も惹かれているのかと思いますが」

すると相手の顔は赤くなり、笑顔になる。

ほんの一瞬ではあったが、見逃す提督ではない。

「中佐の全てを把握しているわけではありませんが、あの日から変わったような気がします」

「あの日からといいますと、白ティーガーを発動させた時からでしょうか? 詳しいことはわかりませんか?」

「僕と中佐は友人ですが、いくら友人といえど聖域を土足で踏み込むような真似はしたくないですからね。それ以上は直接、中佐からお聞きなされたほうがいいでしょう。貴方なら、それができるはずですが」

相手は平静を装うとしたが、提督には通じない。

仮面の隙間から焦りや不安、幼子のような恐れが見てとれた。

中佐とは上司と臨時雇いの部下ではなく、年齢差を超えた友人という間柄ではあるが、それだけに傷口に触れたり抉るような事をしたくなかった。変化と落差を目の当たりにしただけに。

でも、話している相手なら踏み込むことができる。

「今後、中佐とどのように接するかは貴方の自由です。でも、僕としては会長が後悔されない道を選択することを希望します」

「わかりました。今日は本当にありがとうございました。何か、また話があればよろしくおねがいします」

「こちらこそ。人材派遣業渋谷艦隊はご予算に応じて貴方のビジネスのお手伝いします。用事があればよろしくおねがいします」

通信を切ると、提督は一息ついた。

相手が商売として無視できないからとはいえ、気が進まないというか、単純にめんどい話である。

「お疲れ様です」

タイミングよく、マリアが現れる。

「…ルイ・ロデレールじゃないのかよ」

「仕事中です」

持ってきたお盆の上に載っている二つのジュースを見て、提督は悪態をつくがマリアは澄ました顔で受け流す。その後、感謝をしながらトマトジュースを受け取ると軽く口をつけた。

「どうでした?」

「どうしたもこうしたもないかな。どう見ても中佐に萌え萌えなのは明らかなのに、遠慮しているような感じだからね。施しを期待しているような奴に勝利なんかない」

「会長も恐らくはわかっているんだとは思いますの。ですが物事、やれる方向に割り切れるのでしたら今頃は平和ですの」

「そりゃそうなんだけど、競争率は高いんだからボヤボヤしてると一番の座を取られるよね。ただでさえ、みことにとられかけているんだから」

「そうですの……」

流石にマリアも表情も「それを言ってはおしまいよ」みたいな表情になる。

「僕としては、あれだけ素敵な美少女なんだから不幸せなままというのは悲しいんだけど……」

小さい頃、彼女でも寝取られたことを思い出したように提督は不機嫌になった。

「気がついたら腹が立ってきたよ。なんで僕が智機のハーレム作りに協力しなくちゃいけないんだよ。たださえ、二人の女の子とウハウハだというのにうらやましいぜ。こんちきしょう」

相手が幸せになるということは、つまり中佐と結ばれるということである。独り者だったらよかったねで済むのだけど、問題は中佐を好きになっているのが彼女だけではないということである。

「修羅場になるのも大変だとは思うのですの……」

「いいや、すっげうらやましい」

艦隊を率いる一企業トップとは思えなかったりするのだけれど、ある意味では当然の反応だといえる。己をめぐる修羅場が展開されても、それは自業自得というものだ。

しかし、提督は忘れている。

得てして忘れるものなのかも知れない。

「たっちゃんはマリアだけでは不満ですの?」

提督は嫁持ちであること。

しかも、幼女の。

泣きそうなマリアを見て提督は考え込む。

表情が演技だとわかっているだけに、不満といっても良かったのだけど、その後の反応が恐ろしかった。

他人がハーレムを築く様も見ているのはうらやましいが、それ以上にマリアに離婚されたくない。

迷ったが、提督はマリアの頭に手を置いてはそっと撫でた。

金色の温かみのある柔らかさが心地よく、シャンプーの香りが鼻腔を擽る。

そして、マリアに心の底から幸せそうな笑顔を浮かべられると打算も計算も一気にかき消されて、ただ本能で生きるだけの動物となる。

「マリア〜♪」

至福の表情で幼女を抱きしめる提督。

いや、その姿はどう見ても提督ではなくてただの変態だった。

........to be continue