NEW136〜140 → 次頁へ|目次へ NEW136〜140 → 次頁へ|目次へ |

NEW136 〈童子重宝〉以呂波歌教訓鑑 (いろはうたきょうくんかがみ) 中本1冊。清林堂隠士作・跋。江戸中〜後期作・刊。[京都]天王寺屋林蔵、美濃屋平兵衛板。半丁に2首ずつの教訓歌と挿絵を掲げた往来。「(い) いつまでも たしなみおけよ いろはうた よむたびごとに みのとくとなる」以下48首を掲げる。跋文には「此書は、いろはうたを以て児童のをしへ、専ら忠孝の道に先引入のもと主となる。おのづから善にすゝむるじゆつなりとしかいふ」と記す。 ★似た書名の往来物に、蔀関牛作、天保9年刊『幼学以呂波歌教鑑』があるが、全く別のもの。教訓歌自体は何かで見かけたような気がするが、往来物としてはこれまで全く知られていなかったものである。残念ながら家蔵本は最終丁が欠けている(「い〜ひ」まで)。 |

NEW137 〈御家〉当世用文章 (とうせいようぶんしょう) 大本1冊。衆成堂書。江戸後期刊。[江戸]英文蔵板。「年始状」から「婚姻祝儀状・同返事」までの消息例文35通と、「金子借用証文」から「御関所手形」までの証文例文11通を収録した用文章。題簽傍書に「頭書講釈入」と明記するように、各例文の簡単な注釈を掲げるほか、頭書に「月の異名尽」「偏冠づくし」「五性名頭」「書状言葉字」を載せ、さらに目次上欄にも「書冊法式大概」と題した簡潔な書札礼を載せる。 ★この種の用文章は、一体どれほどあるのだろうか。毎年、次から次へと出てくる。 |

NEW138 〈当流〉女用文章錦染 (おんなようぶんしょうにしきぞめ) 大本3巻3冊。春名須磨書。江戸中期刊。書籍広告では、享保頃刊『百人一首』や寛延2年刊『女文通華苑』等の広告に出てくるので、享保末年〜寛延頃の刊行であろう。享保20年刊『女用文章唐錦』を改編した改題本。『唐錦』の前付や本文末尾を削除し、3冊仕立てにしたもの。上記書籍広告で存在は知られていたが、原本を初めて見た。『女用文章唐錦』は改題本が多く、『女文通華苑』『女書札百花香』は『唐錦』と全く同じだが、本書はダイジェスト版といった性格の改題本になっている。 ★11歳で女筆手本を出版した天才少女・春名須磨の20歳頃の筆跡。須磨は播州佐用郡の庄屋の娘である。 |

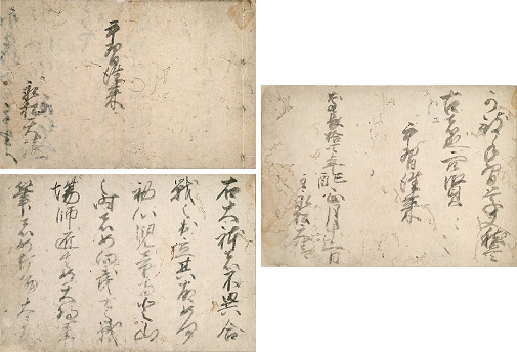

NEW139 賢済往来 (けんさいおうらい) 大本1冊。慶長10年書。筆者は助右衛門(賢実)で、「生年四十八才」と年齢を記す。助右衛門が永松天清丸に書き与えた手本である。『賢済(才)往来』は、作者不明で、成立年代は室町中期と推定される。内容は、武家奉公の心得に終始する6双・12状の手紙模型文から成る古往来。第一状で武家奉公の道について尋ね、第二状で奉公の道が「正直」に尽きる旨を説くように、奉公する者の心得・教養・芸能、戦場での心得、分限に応じた処世法など、中世後期の武家子弟の有事・平時の心構え全般を諭す。第四状では「『童子教』云、生而無貴者、習終成智徳云々」と、『童子教』†を引いて学問の大切さを諭す。三次市立図書館蔵『賢済往来』は大字・七行・無訓(所々返り点・送り仮名)で綴り、奥書に「持主・元智/南無阿弥陀仏一遍奉憑候、嗚呼。筆者(在判)」と記す。また、愛知県西尾市立図書館・岩瀬文庫蔵『賢才往来』は本文を大字・五行・無訓で認め、筆者および書写年月を全く記さないが、室町末期書と推測される。同書は三次本の第五・六状に相当する二状を欠くうえに、文章や使用語彙についても三次本との異同が大きい。ただし、この両者のうちいずれが古いかにわかに判定できない。(以上、石川松太郎先生の解説による) ★従来、伝本として三次市立図書館本と西尾市立図書館本の2冊のみが知られていた稀覯書。今回の発見で3冊目となった。書写年代は古往来としては比較的新しいが、次の『手習往来』と同じ筆者が同じ人物に授けた点で、興味深い資料である。 |

NEW140 手習往来 (てならいおうらい) 横本1冊。慶長14年書。永松天清丸が使用した手本で、筆者を明記しないが、上記と同筆のため、助右衛門の筆であろう。最古本は、三次市立図書館本の天文17年書『手習往来』で、本書はそれに次ぐ古写本。なお、家蔵本には寛永14年古写本もあるが、近世刊本に大差ない内容である。刊本では寛永19年本([京都]安田十兵衛板)が最古である。母利司朗氏の解説によれば、手習いの心構えを「合戦と手習、ここをもつて同事か」と武士の合戦に臨む心構えになぞらえ、「文武二道に達せし者、名を天下に揚げ、徳を四海に顕し、才智芸能故、上古末代の名人の聞えあるべし」と結論づけた教訓。成立年代は不明だが、遅くとも室町末期までには編まれていたと考えられる。手習いの重要性を説く後続の往来、例えば『寺子教訓書』(『〈堀氏〉寺子往来』†所収)等と比べれば、その内容は極めて観念的である。 ★それにしても、冒頭部が「右大躰者(みぎたいていは)…」と始まる『初登山手習教訓書』の本文は、本来あった冒頭部がいつのまにか欠け落ちてしまったものと思われる。この点についてはいずれ研究してみたい。 |